مقالات مجاهد الصريمي

بين زمنين..

الإنسان الكامل

ذلك الدين القيم

بين المزاجيةِ والرسالة

رماد حرف

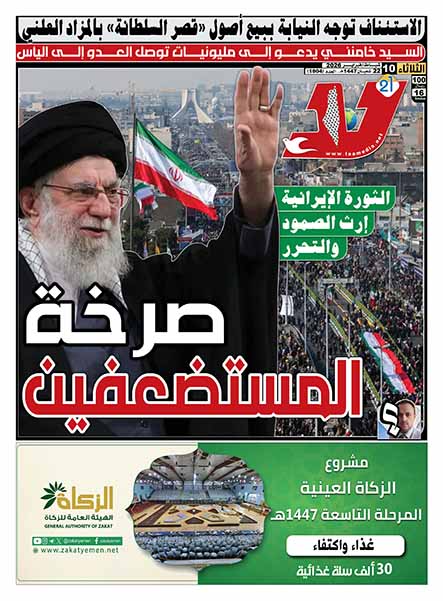

«لاء».. صور قيامة الحادي والعشرين من أيلول

ثواراً لا تجاراً

قصاصة من حنايا الكادحين

برزخ من قش

أجنة يزيدية في رحم الغفلة

21 أيلول ثورة أحيتنا لا ذكرى نحييها

الإعلام المسموع تنوع أدوار وقلة ثمار

شَدْو البنادق

«21 سبتمبر» أثيرٌ فقد الأثر والتأثير

رواسب الوصاية

إني آنست نوراً

الشهيد القائد.. فاعل أفعال زمن العزة حالاً واستقبالاً

العملاء والعلماء

ورد ومورد

ورد ومورد «الحلقة الثانية»

ورد ومورد «الحلقة الثالثة»

ورد ومورد «الحلقة الرابعة»

ورد ومورد «الحلقة الخامسة»

ورد ومورد «الحلقة السابعة»

ورد ومورد «الحلقة الثامنة»

ورد ومورد «الحلقة التاسعة»

ورد ومورد «الحلقة العاشرة»

ورد ومورد «الحلقة الحادية عشرة»

ورد ومورد «الحلقة الثانية عشرة»

ورد ومورد «الحلقة الثالثة عشرة»

ورد ومورد «الحلقة الرابعة عشرة»

ورد ومورد «الحلقة الخامسة عشرة»

قطوف من جنى النهج

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه

في المسكوت عنه .. تعزيز الوعي بالعدو

في المسكوت عنه .. تنقية شوائب الجسد الثوري

في المسكوت عنه... ارتباط الفكر والثورة

في المسكوت عنه.. نموذج المجتمع الرسالي

في المسكوت عنه ... معايير التوجه القرآني

في المسكوت عنه.. ضوابط التحرك

في المسكوت عنه.. موجبات مرحلة التمكين

في المسكوت عنه.. الوجود الجمعي في سبيل الله

في المسكوت عنه.. زمن الاختبار والفرز

في المسكوت عنه.. ذهنية القطيع

في المسكوت عنه.. الإخلاص أساس الدعوة

في المسكوت عنه .. خطورة المغالطات

في المسكوت عنه.. غباء مفرط

عواقب التبرير للانحراف

حبل التبرير قصير

مواجهة المنحرفين

ملاحقة الانحراف

ظاهرة الأنصاف

سلبية القطاع الثقافـي

عقلنة الأحاسيس

البناء الفكري للشخصية الثورية

عوامل الانتصار

تأثير الروحية المريضة

خطورة النزعة القبلية

الإقبال على الحق

خُلُق المجاهدين

القلم مبضع جراح

التنوع عامل قوة

سيادة الظلم في واقع الجهل

خفايا زمن الوصاية

مخاطبة الضمائر

قصر نظر المعنيين

تجزئة العلوم

أفكار ضيقة الأفق

أثر الإيمان في الواقع

معرفـة الوعد والوعيد

نحو تربية إيمانية

سيادة المزيفين ثقافياً

مسيرة الفطرة السليمة

تطبيق النظرية

سلامة الفكر

تراجع المشهد الثقافي

تسطيح الفكر والقضايا

استنساخ الجهلة

بين الحق والباطل

الحارس الأمين للثورة

الحاجة إلى هدى الله

داءان قاتلان للإيمان

تثقيف العامي وإقناع المثقف

ملعب الثورة والإعلام الألعوبة

ضبط بوصلة العمل قرآنياً

عدم الغرور بالقوة المادية

خطورة العدوانية والتعملق

الأقارب تعيينات ومناصب

تأطير المعروف وتسطيح المنكر

صنفان في الحق

المجاهدون والحس الاجتماعي

جبهة الوعي وظاهرة التوحش

نفحات رسالية

المواجهة بالمثل

التغييريون.. الطبيعة والدور

العاملون بين القناعة والعادة

عنصرية حتى في الارتزاق

اتحاد الوجهة وتعدد الآلهة

التبرير.. دوافعه ومنشؤه

لا يأس في ظل القيادة

قيود الكلمة

قيمة الكلمة

الخاسرون أبداً

الزهراء.. وظُلاماتها السياسية والتاريخية

المرأة.. سطوةٌ للموروث وتغييبٌ للدين

العلاقة بالتاريخ

بين المنهجية العلوية والمنهجية الفرعونية

هل المرأة شر؟!

أقلام للإيجار

مسيرة حياة

بأي وجه؟!

نعم الجنون جنوننا

احتلال النفوس

ضريبة الكلمة

شرف والخمس العجاف

أخطر الظَّلَمة

المسيرة نظام حياة

سبيل الله والانتهازيون

طفولية التفكير

مستمرون دونما يأس

اتباع لا تبعية

التنظير للعجز

سبب ضياعنا

التأسيس للطغيان

علموا الحق ولم يعرفوه

الوطنيون حقا

سلامة التوجه

منهجية إبليس!

من المستفيد؟!

أسس مسارنا الثوري

مواقف ذوات البذل.. ما وراؤها؟

ما يخيف العدو فعلاً

تبعات الماضي

هدى الله منهم براء

عفافيش في وضح النهار

إضعاف صف الحق

تساؤلات عفوية

بين جندي الله وجندي هواه

مقام تحقق الوعد الإلهي

الاحتكام لثقافات أخرى

دين الله لا دين الفقهاء

هدف الرسالات الإلهية

سبيل الالتحاق بهم

جبهة التهديد الأولى

ثقافة التقديس للخرافات

كي نكون المؤمنين حقاً

شخصيات عاجية

وظيفة السلطة في الإسلام

القيمة الحقيقية للسلطة

حجـج واهيـة

حتى لا نضيع من جديد

ثورة في الذات لا ثورة بالذات

التحرك من موقع الفعل

عاقبة المديح في الدارين

وطنٌ ذاك ديدنه.. ليس وطني

أصناف الناس

درر تصنع قادة

ظاهرة الاقتصار على التأثر الآني

حين تفرض المسؤولية على الذات

المسؤولية دافع وسلوك

موجبات الانتماء السليم

الصنائع الشيطانية

ما سر خوفهم

جيل المستقبل أمانة

كفى ترقيعا

التحدي الأخطر

بين أصحاب موسى وأبي ذر

مؤسسات معاقة

نقد الواقع أصل ثابت في النهج والحركة

تساؤل وأمنية

أضغان الخبثاء باتت نكتة

اغتيال الآمال

مكمن كل خلل

أثر البقاء في حفر التسويف

لا مجال للقسمة على اثنين

اتقاء الهزيمة

نفحةٌ من زمن الغربة والاستضعاف

المثقفون بين مطرقة العدوان وسندان العميان

توطين العجز

الولاء للمشروع أم للمسؤول؟

حرابٌ مشرعةٌ بوجه الثورة

بين مسارين

نحن والأبوية الثقافية

لم نعد نصدقكم

لا لست مرجفاً

صناعة التفاهة

أسلوبٌ لا يُفسر سوى هكذا

عن انتماء الحاجة.. كيف جاء؟

مظاهر الانتماء الشكلي

المواكبون للموضة

مصداق القيام لله

الوقوع في شرَك الخديعة

مرضان قاتلان

السلاح الأمضى في مواجهة الحق

لماذا هذه الفجوة؟

«الخوارج» بحلتها الجديدة

مقدمة الارتزاق

خذِ العهدَ بقوة

بين غديرية المقال وأموية الفعال

أهل البيت.. قمة في الحق والأسلوب

القدسية للحقيقة أم للرمز؟

صراعنا على الإنسان

آثار الفكر الأموي

مناسباتنا الدينية والإحياء المميت

الفهم القاصر داؤنا القاتل

منطق إبليس

المجزئون للحق

كربلاء.. خلاصة الصراع الأزلي

أشباحٌ وسقائف

قصتنا كمسلمين مع الحق

جميعنا يخشى الحسين

رسالة عاشوراء إلينا

لا بد من تقديم القدوة العملية

سبيل انهيار الأمم من الداخل

قاطعُ طريق الأعذار عليه السلام

مخافةَ عودة ظاهرة الاستبداد

علينا أن نختار

الأسوأ من يزيد وأبيه

كيف تفقد الأشياء العظيمة قيمتها؟

من وحي ثورة إيران الإسلامية

القلم ما بين التل والربذة

موجبات النهوض المجتمعي

المسلمون في ظل جناية أحبارهم

مواجهة العدوان كما أفهمها

الثورة العلوية والجَمَليّون الجدد

كيف هُزم الحق عبر التاريخ؟

لماذا نخشى النقد ونجرم أصحابه؟!

أهم سلاحٍ يعول عليه العدو

زمن ما بعد وعد الآخرة

جل ما يخشاه مستعمر اليوم

ما الذي نحتاجه اليوم؟

رشحة عرفانية

خونة الفكرة

الكاتب المومس

الرسالة المحمدية في مشهدين

استغاثة على حافة السقوط

الروحية الثورية في الإسلام الأصيل

في رحاب اليد الحامية

مَن المسؤول؟

داء عمى (عين على القرآن)

الإعلاميون ثلاثة

بنت الطف وكفى

ثورتنا لن تموت

واجبنا أمام النفاق العالمي

26 سبتمبر صنمٌ عُمري بقميص عُثماني

مرد افتراض وجود المستحيل

الخطوة المطلوب البدء بها

في طريق البناء للأمة الشاهدة

ضرورة تحسين الخطاب الثقافي والتوعوي

الذات التعبوية في وجهين متناقضين

أول مَن أساء لرسول الله

معطيات عودة الزمن المحمدي

بعضٌ من سمات المجتمع المحمدي

جميعهم معتدون وقتلة

نحن في عدوان

شواهد من صحراء التيه الإسلامي

المجاهدون وأثر معرفتهم بكمال الله

المسؤولون صنفان

قلوب مجدبة

روح الثورة

صديقي اللائم والمتشفي

وقفةٌ أخرى مع صديقي المخمور بعنب المنصب الجديد

ثقافة المسخ للآدمية

التغييريون وعبدة المألوف

أبو حرب يمثلنا كمسلمين وكيمنيين

بين الصاعدين في سماوات الحق والساقطين في أتون الباطل

فرحةٌ تليها مشاق وأحزان

نموذج من اشتغالات الدجالين باسم الفكر والثقافة

طلقاء وعتقاء لا قادة وأمراء

فئتان متخادمتان في سبيل سيادة الباطل

حكاية سفير الخونة الإعلامي باختصار

الثقافة القشورية والمجتمع طنطنات تضمر خيبةً

حاجتنا لثورة ثقافية وفكرية

اليمنيون بين بَلوَيَين

المقياس لبيان المنتمي إلى سبيل الله

قرآنيون بحسب الحاجة

إنها معركتنا وحدنا كأحرار

ثقافة الضياع

مشكلة أدعياء الثقافة وأنصاف المتعلمين

نحن والمربوبون لأمريكا

أمانةُ الدم

هل يرضيكِ هذا؟

الساقطون بين السيئ والأسوأ

طريقان لا يلتقيان

عالمُ الزائغين الجديد

صورتان من ساحة الفعل الثوري

عواملُ يجب تعزيزها

الثقافة بمنظور الشعوب الحية

قرية كل مَن فيها أعور

حق الشهداء علينا

كيف نستفيد من ذكرى الخالدين؟

البعد الحركي للشهادة

شكوى إلى كل مالك

المقالح نسي أن يحيا

حق سبيل الله علينا

قطرة من بحر العطاء

عالم العميان

تنهيدةُ طفل

زمن الدراسة هناك

عملنا الفكري والحلقة المفقودة

ظاهرة بشرية يجب مواجهتها

صُمّم خصيصاً للأغنياء

بؤر الشر والفساد

حديث شبه كاتبٍ مع نفسه

تلك بعض جناياتكم

الإيمان الدائم والإيمان المؤقت

إنهم يخونون علياً مرتين

المساواة عند الإمام علي عليه السلام

الدولة الحلم

استنتاجات موحية باليأس

المهمة الأساسية لأهل الحق كدولة

أتحداكم جميعاً

مواجهة الفقر فريضة

من صور بيع الدين

حجوري المسيرة

لماذا الآن؟

تبعات الفكر المعياري

السلطة بين طريقي الأعلام والإعلام

لقد اخترت

سر بقائنا

لكنهم يظلون قلة

حق التسليم لله

الاحتفال شأننا.. فأرونا المثال

أعظم خدمة للعدوان

المنافقون والعداء للهوية الإيمانية

الإيمان في مواجهة عبدة الوعل والعجل

مسوخ التكفير بين هزيمتين

مظاهر العقدة الوهابية

مكاشفة إيمانية

سحب التنظير تصحر ولا تمطر

عدة المستعمر

فلنبدأ من حيث بدؤوا

سبيل الله وسبيل هواك

لا ضير

الإنسان بين قيامة العمل وقيامة الحساب

دعاة غواية

الإيمان المستقر والإيمان المستودع

مَن يستحق اللوم؟

بوابة التمكين والغلبة

المستفيد من ذكرى الحسين

حتى لا نظل في الهامش

كفى سذاجة

هنيئا لكل الفاشلين

القوة الاجتماعية.. مقاربة أولية

لا ليست حلماً بل حقيقة

مقدمة التخلص من أم الكوارث

المرأة بين نظرتين

هذه هي المرأة

لا بد من التوازن

مصاديق الانتماء لدين الله

عربون عمالة

الحكمة بحلتها الجديدة

لا تصدقوا المأزومين

سبيل التعرف على مَن حولك

ما يخشاه المقصرون اليوم

تعدد وجوه وأيادي خرقاء مكة

قواعد للنهوض الحضاري

وحدنا نموت ولا نسقط

إطار واحد لصورٍ شتى

أثر الالتزام بكلمة الله

الخاذلون للحق

سقطةٌ لا تغتفر

يعيش أبو سفيان!

رمضان ساحة لتقديم القرابين

عيادة الله

لن نفرط بنقطة الثقل المركزية

الملأ خطرٌ باقٍ لا يزول

لماذا نحتاج لهكذا رجال؟

الطليعيون: السمات والدور

أقسام المثقفين:الوقفة الأولى

أقسام المثقفين: إطلالةٌ أخيرة

همٌّ ومَهَمَّة

البداية المطلوبة أولاً

الجيل الشاهد والشهيد

دليل صدقك

وقفة تأمل

النفوس الثورية بين خيارين

أرجو أن أكون منهم

أخْلَد، فضاع، وجُرِّد

قطرة من بحر الواقع

الحر الحقيقي

إليك وحدك أكتب هذا

لماذا ظلوا وحيدين مجهولين؟

كي لا يكون سلاحاً بيد عمرو

احتجاج أمام الجهنميين

مواضع لضرب الرساليين

كيف نميز بين التيارين؟

عن الذين لا عقل لهم

العبرة بصحة الموقف لا المعلومة

جوهر الوعي

لحظة من صراع مرير

الثقافيون بين العقيدة والتقاليد

سياحة على مذبح العشق

نفائس تحت ركام الغفلة

مَن هم العارفون لله؟

أنوار وليس أسفارا

التحرر يبدأ من الداخل

وأي ثمرةٍ تلك؟!

الذنب ليس ذنبهم وحدهم

لا عليك

طالوت ينادي مجدداً

غاية ما يريد طالوتنا

عش مهجور وحزين

مَن هو المحمدي العلوي بحق؟

مأساة الكاتب

دمعة روحٍ في جسدين

ولكن أين أنت الآن؟

الجرم الأشد، لماذا؟

خانة الوضع المزري قضاء وخطر

غيثٌ في صحراء

توليفة جسدٍ من نقيضين

صورتان من واقع الانحراف الأول

بداية التغلغل الأموي

أكثر حقب الإسلام ظلماً

ثورة الجازع على المستأثر

نفحة من الفجر العلوي

الإمام وأعداء العدالة

إمام عادل ومجتمع ظالم

مأساة الإمام

قتلة أعلام الهدى، مَن هم؟

الهزيمة قبل بدء المعركة

كارثة، لكن كيف نتفاداها؟

مرارات حسنية

الحسن ومسلوبو الإرادة

معاوية وتمدد خيوط الباطل

طريقتان لدى كل معاوية

ورثة معاوية

ما يكرهه الطغاة أبداً

الكل سيموت

صرخة احتجاج، لا زفرة يأس

نحن وعبدة الذات

الضابط الذي نفتقر إليه

غصة من مليون أمثالها

مهمة المفكر الذي تحتاجه المرحلة

أزمة المثقف الوجودية

كيف نحرر الفكر من سجون السلطة؟

أهمية الفكر الحر والواعي

الانتماء، وأثر الفهم المغلوط

حركات كانت ضحية مثقفيها

ما بعد زمن كشف الحقائق

صحة المفاهيم لا تكفي

هكذا يعلمنا التاريخ

فلنعتبرْ

متى يصبح التغييري منافقاً؟

طريق نيل الاستقلال والحرية

أغلى وأرخص ما في الإنسان

وظيفة المسلم الواعي

مهمة المسؤول في مولد النور

اليمنيون بين مولد وبشارتين

أثر الهوية الإيمانية بمفهومها الصحيح

لكي يتم البناء الحقيقي والتغيير الشامل

هو دينٌ للحياة والأحياء

ملامح عودة زمن البشرى والنور

ذاك هو دين الله

قيمة الإيمان بالغيب

شيء من سمات المؤمن المسؤول

شيءٌ من ملامح الهوية بمفهومها الصحيح

مصيبة المواطن العربي المسلم في تاريخه المعاصر

المعركة الأصعب والأخطر

ثم ماذا بعد؟

ومَن ذا الذي لا يعرفه؟

يا لنا من مساكين!

رشقةٌ بأحجارٍ من حروف

وهكذا يضيع الفجر

من مظاهر الكذب على الله

العزة لا يصنعها الساسة

أليس من حقنا أن نلعنهم؟

عن المقتول مرتين

أجل لا تستغربوا

جديد رجب بني عثمان

وأنَّى لهم الشرف؟!

كيف تتحقق لنا الغلبة؟

مهمتنا في زمن الطوفان

هما صفان وقائمتان أيضاً

شركاء اليهود

لذلك أعلنها

لذلك لم تضع فلسطين أولاً

مقام الكتابة بالدم والبارود

حقيقة قاتلة

هو شرف لا يستحقونه

ضرورات ما قبل بلوغ السدرة

إنسان ما بعد الطوفان

موجبات وجود إنسان الفضيلة

بعض من خصائص القلم البندقية

هكذا قال النهج

شيءٌ من وحي الطوفان

شعاع من فجر النصر

غزة تغير العالم

المعول عليهم أمريكياً لضربنا

نحن في حضرة فلسطين

قُتِلَ المطبعون

يمن الموت لـ«إسرائيل»

غزة وحالة الارتداد الجماعي

وهنا تكمن المشكلة

اليمن المحمدي وواقعة العسرة

الحركات الرسالية والخطر الأزلي

الخوف، كل الخوف

حُر الأمة الحسينية لا حِبرها

مغالطات ذكورية

صيدُ ثائرٍ

تلك هي الحلقة المفقودة

محاذير يجب تخطيها

مرحلة الإسلام الإلهي

شيء من حطام الروح

كي لا تُسلَب منا

سلعة كاسدة

فلننتبه

حين يكون النصر نصرين

سبيل الله وفشل الصادين عنه

نعم كلها

دعوةٌ للتعقل

سبب الدوران في الفراغ

ذاك يقين

كيف السبيل لردع هؤلاء؟

الذين يلعنهم المشروع القرآني

حبل التفريط

عدو الحق الأخطر

غداً سنصل

رسالة إلى أبي الفضل

الفرق واضح

نصيحة

كابوس في ذروة الصحو

عليٌ مبادئ لا مصالح

نحن وسيوف الله

جهاد الحفاظ على مكاسب الجهاد

أمورٌ في غايةِ الخطورة

أمرٌ مرفوضٌ قرآنياً

عدوى إخونجية

فعلاً؛ أين ذهبت؟

لا فرق

لكي لا يصدقوا أنفسهم

أسوأ الكُتاب

توابون في ظل الحسين

خطوةٌ فوق منابت الشوك

عملة ذات وجهين

نعم ماتوا

العميد الكبير

مشروع الإعلاميين الجدد

مسألة وقت

شاهد واحد فقط

شياطين بالفطرة

العدل والمساواة أولاً

دمعة في محراب الوصي

ما أبعدنا عنه!

الملجميون

وضوحٌ وتواضعٌ وعدالة

بعيداً عن أشباه الرجال

أدركنا يا سيد الثورة

نعم متفقون

مَن الخائن؟

إلى قلمي المصاب بحمى الثورة

بعد أن نُعي الشعبُ إلى الشعب

إلى رجال الكلمة

العدو الحقيقي للمُزرين

مازال في الأمل بقية

شيءٌ من قاموسنا الجديد

مقالة يوسف

لا مساومة في المصير

بين المطايا وحملة النهج

من باب الوفاء للمشروع

بلسان خالد

هذا هو دين الله

إلى رماة أحد

جل ما يخشاه المزرون

مبادئ سقطتْ عمداً

تلك طريق الأنبياء

فراعنة جدد

يد المزرين قاتلة

اليد التي فقدنا

هي التجارة

ما وراء المبيدات

أذانٌ من الثورة

بعضٌ من سمات المفسدين

مَن الجدير بشرف المواجهة للمزرين؟

الله والملأ

الملأ.. حضورٌ يتجدد

علامة الإخلاص لله

العلاقة بين الحاكم والمحكوم

من موجبات هدر الكرامة

آليات لصناعة الوعي

العبودية: المفهوم والأبعاد

ما أهدره المزرون

بلوة الوعاء المثقوب

الزائغون؛ عالمٌ من الخبث والمكر

بـ«لاء» يعتدل الميل

هي معركة الأحرار فقط

قلب العدالة

ليسوا سواء

حلمٌ قابلٌ للتحقق

أصنام في طريق المعرفة

أعظم أزمة أوجدها المزرون

موانع المعرفــة

الحرب الأكثر دماراً

هكذا تمت فلسفة الإجرام والتوحش

عاشوراء طريقٌ لم تنتهِ بعد

من مقاصد الثورة الحسينية

الحسيني بحق

عوامل القوة في مشروعنا

معرفة تاريخنا ضرورة لا ترفا

كيف تاه المسلمون قروناً؟

أول الثورات ضد السخرة

معنى أن تكون علوياً

أبرز الحقوق بنظر علي

الإمام ومحاربة الفقر

من صور التلاعب بالدين

قمة الشجاعة المسؤولة

من بركات الطوفان

البناء الذي يتطلبه الانتماء

الثقافة الحية

التغيير والمعوق الأكبر

الأرضية الصلبة للتغيير

جوهر الدين نفسه

الوطن بعيون علوية

فلنبدأ من حيث بدأ (ع)

الفرقة الناجية بيت الداء

الحذرَ الحذرَ

هنا السر

اقتحام شيء من المحظور

وجهتان وثورة

الصدق مع الله هو الجسر

الموءودة بمراسيم فقهية

المحمديون بحق

نظرة القرآني إلى التاريخ

كي نتخلص من عبادة الذات

مع الكرادسة

تبعات خيانة العالم والمثقف

ذاك مثال فقط

مَن هو ابن السوداء؟

شياطين تحت رداء النبوة

أول لوازم البناء

غُيّبوا ولم يغيبوا

خاطرة من وحي المناسبة الشريفة

أمةٌ بين إسلامين

لكي تظل حيةً فاعلة

العاملون وحق الانتماء

فقط تنقصنا الجرأة

لنعرفهم

الإسلام الأصيل ومحاربة الاستبداد

لهذا سُجِن

البعد الحركي للشهادة

سبيل اللحاق بهم

إرادةٌ لا قدر

عدة حزب الله

أشرف الأزمان

قاب نصرين وقدس

محور القدس وثقافة التعالي القيمي

كي نكون شركاء في النصر

زمناً ولد من ضحى تموز

المقياس لبيان المنتمي إلى سبيل الله

بين القوة وفلسفة الاستشهاد

حزب الله.. الاسم والمسمى

مدرسة الشهادة

وهنا أيام الله أيضاً

عبراتبين يدي سيد الثورة

كي لا ننسى

رسالة الدم

محنة الصنائع الأمريكية

إنسان ما بعد الطوفان

نفحةٌ من شذى الجنوب

من وحي المعركة

متى يُهزم أهل الحق؟

في تشخيص الداء

سر قوتهم

ليسوا بشيء!

إلى الحي في زمن الموات

دعائم النصر والغلبة

المهم أن تبدأ أنت

الصدق في ممارسة أساتذته

القضاء ومصحف معاوية

لم نعد نحتملهم

ثقافة الجهاد والمقاومة

وتلك هي العظمة

وانتصر حزب الله

من باب الواجب

من وحي سبيل الله

قطرة من المعين المحمدي

ضحايا التحيوُن البشري

خطوة نحو نزع القناع

نظرة حزب الله لمجتمعه

إمام الفوضوية واللادولة

الفكر الخوارجي أمسِ واليوم

التدين المغشوش

نحن والدجالون

ورثة معاوية اليوم

سُنّةٌ عابرةٌ للمذاهب

الإخوان وصناعة الموت

وقفة على تخوم ميدان الصراع الأزلي

ضرورة التقييم والمراجعة

وكأننا في عصر المماليك

كارثة العصر

ثغرات يجب سدها

واقع التاريخ الديني

الخونج والبنية النفسية والفكرية

مراعاة الكرامة الآدمية

إذن نحن أعداؤنا

عللنا شبه المزمنة

طبيعة السياسة الاستبدادية في واقعنا

الفريضة الغائبة

معنى أن تكون مؤمناً

أثر الإيمان كهوية

كيف اغتيل إنساننا؟

آثار الثقافة الممتلئة

حزب الله والتماهي الحسيني

الشهادة في فكر حزب الله

هوةٌ لزم تجسيرها

المدخل لعبادة الذات

فاجعة في نحر الثورة

نريد قوة تقودها الفضيلة

ثمن السكوت على الاستبداد

لن تسقط الراية

ما يليق بمشروعنا وثقافتنا

كربلاء الجرف، ورجال المسؤولية

مخافةَ استنساخ الماضي

كربلاء الجرف، ورجال المسؤولية

هناك أباليس كثر

من لوازم الانتماء

هذا ما ابتلينا به عادةً

فلنحتكم للثقافة القرآنية

لكي نتخلص من تركة نكساتنا وهزائمنا

إيران من الثورة إلى الدولة المقتدرة

المسألة ببساطة

لأن النفوس هي ميدان عملنا

كي لا نكون ضحية ثالوث السياسة

كي لا نكون ضحية ثالوث السياسة

سقطات الحاضر؛ كيف نتجاوزها؟

كم لدينا مثله؟

لماذا يا أتباع مدرسة ابن أبي طالب؟

مَن هو العاقل؟

مرض الخطاب الإعلامي

هذا زمان سماحته

لذلك كنت وحدك نصرُ الله

وحده الحسين

كيف نتخلص من ثقافة التوابين؟

نتاج الجبن والتفاهة

انتظرونا

في رحاب الرحمن .. النفحة الأولى

في رحاب الرحمن .. النفحة الثانية

في رحاب الرحمن.. النفحة الثالثة

في رحاب الرحمن.. النفحة الرابعة

في رحاب الرحمن.. النفحة الخامسة

في رحاب الرحمن.. النفحة السادسة

في رحاب الرحمن.. النفحة السابعة

في رحاب الرحمن.. النفحة الثامنة

في رحاب الرحمن.. النفحة التاسعة

في رحاب الرحمن.. النفحــة العاشرة

في رحاب الرحمن.. النفحة الحادية عشرة

في رحاب الرحمن.. النفحة الثانية عشرة

في رحاب الرحمن.. النفحة الثالثة عشرة

في رحاب الرحمن.. النفحة الرابعة عشرة

في رحاب الرحمن.. النفحة الخامسة عشرة

التاريخ يعيد نفسه

حقوق الإنسان في ضوء تجليات العولمة

مَن يبعثنا من هذا الموات؟

كيف نحفظ للكلمة قدسيتها؟

التعويل كل التعويل

بداية الطريق

لنضع اليد على الجرح

تساؤلات لها ما وراءها

خفايا ثالوث الشر

كي تستقيم لنا الصورة

لقد كنت مثلك

ثم ماذا؟

هذا ما حدث

الخائن الذي أصبح ملكاً!

أجارنا الرحمن من السميفعيين

كم كنا سذجاً!

ظلمات منوفيزية

بلاط معاوية، واليمن الرحماني

نعم أبرهة!

سميفع صفحة عار تم طيها

أولى معالم البشارة

أبرهة والوفد المضري

شيبة الحمد في حضرة الحقيقة

وقفة مع خطاب سيد الموحدين

يوم أن اغتالوا اليمن معنوياً

أبرهة؛ قمرٌ في فلك محمد

كي يكتمل انتظام عقد الوحدانية

بادية بني سعد ومحمد

من النكف حتى الفتح.. تاريخٌ يشوبه التحريف

نهاية المطاف

سحرة الفكر

الفرادة الفكرية

أزمة الفهم الديني

إيران الثورة بخير

هذه هي تركيا.. صهيونية فوق العادة

سمات فريدة خاصة

إنها «بدر» الثالثة

الإعلام المتصهين وصناعة الحيرة

جاهلٌ قال، فقلت

انتصاراً للقرآن

سلامٌ عليهم

عنوان الإنسان الأعلى

ويبقى الحسين

كن حراً أولاً

لم نكتشف بعدُ حسيناً

خوف مشروع

أعداء الحسين كمشروع

فلسفة التاريخ من منظور حسيني

ماذا لو لم تكن زينب؟

تلك مدرسة عاشوراء

كي لا تفقد الثورة طهرها

علامات الامتداد الحسيني

أسس ثقافة الخنوع

ماذا بقي من إنساننا؟

ثقافة التكفير بين الأمس واليوم

الحق: غايةٌ لا وسيلة

إنساننا: ذلك المقهور

ما أبعدنا عنه!

الإيمان: إرادة واختيار

الإسلام الرحمني: الغائب الحاضر

كأنها دولة أمير المؤمنين!

فواجع قاتلة

هل بلغنا مقام الصدق؟

لكي يُزال الوهم

هي شهادة لله

مَن الذي جعلها أكبر؟

هون عليك، أرجوك!!

أعظم ما يقض مضجع الكبراء

منعاً للاستغلال والعبثية الفكرية

دفاعاً عن ضمير الثورة وحصنها

هنا سلم الانتصار

محاكمة للضمير الثوري فقط

الأخطر علينا من الاستكبار وأدواته

لذلك سلموا من النكوص والتراجع

الإعلام؛ بين بلعام، وإبي ذر

هؤلاء هم العدو

عن ميتٍ بجسد متحرك

القابيليون اليوم وضحاياهم

كيف نكون محمديين؟

الحري بالمسؤول، من وحي ربيع البشارة

في السير نحو الحقيقة

الرسول خط ومنهاج.. ما أكثر المدعين.. وما أقل المنتمين!

مَن يخدم العدو؟

عوامل للبقاء في خط الرسالة

واحدية البعد الميتافيزيقي للكيان وأمريكا

الجمهورية الصهيونية

رأسمال مشروعنا الثوري

بونابرت، ونبتة صهيون الخبيثة

كون مثقل بالحزن

حق الجندية لله

أساس قوة الباطل.. كل باطل

جمهورية لا جملوكية.. اليمن بين أيلول الوسيلة.. وأيلول الغاية

ثورة الشعب.. لا المذهب

منعاً لتفشي داء الثورات السابقة

دمعة رجاء في محراب الثورة

عقد الزلزلة

مثلك لا يموت

ما تركناك يا ابن الحسين

لهذا صار حُجّة

في تضييق دوائر الهمج الرعاع

موجبات الولاء والتسليم

وهكذا هي (لا)

ولكن أيُّ قلم؟!

فصل المعركة الأخطر

إنه الخط نفسه.. لا بطله فحسب

متى تكتمل رسالة الدم والبارود؟

لنصغ للرجال.. لا للصبية

هذا انكشاف.. لا مكاشفة

خشيةَ أن يصبح الضدان شيئاً واحداً

حراس الحقيقة

كي نسلم من الكارثة

أولى العلامات

القلة التي أحببنا

أرضية النصر الدائم

مسيرة شهداء، لا سفهاء

من وصايا خليل ثورتنا

العار كل العار؛ نصيب مَن؟

مهمة حماة إرث الشهداء

المسيرة والخطر المحدق بها

سنة الفرز والإمازة

أفكارٌ يجب دحضها

وهكذا قسْ

إنه الحنين إلى الغوص في العمق!

الأكثر إجراماً بين جميع الأعداء

وإذن.. ما المطلوب؟

كن البوق، لا الغريد!

ذاكَ هو الخائن

أعلام الضلال

جوهر الوعي الديني

حجتنا أمام الساسة

زينب زماننا الثوري

كي يسود الحق

كيف والفرق شاسع؟!

ها هنا القوة فعلاً

عاملان وراء الذلة بعد العزة

عصر اللا أساس

خائفٌ مني عَلَيّ

للعبرة فقط

هل نسيت؟

مجرد جيفة لا أكثر

هي الحرب الكبرى!

أخشى ألا نصل!

قشوريون لا قرآنيين

مظاهر صبغة الخونج القطبية

هذان خصمان اختصموا في ربهم

هكذا أفهم معنى الهوية

بحق الإمام علي؛ أجيبوا

شبه ميت، ونصف قتيل

كيف تحصل الردة؟

لهذا استحقوا المقت

في رحاب إسلام الأنبياء

هذا حالك

الكرامة هنا دين

هنا الولاء فعلاً

هؤلاء يد العدو ولسانه

قبسات من وحي الذكرى

ذاك ما ميزهم عنا

فقه الكرامة في القرآن

كيف تحفظ الثورة نقاوتها؟

جنةُ اليماني

دُمىً على خشبة العار

صالحُ الثورة والثوار

لذلك فازوا

إيران؛ حضارةٌ عقلها قوتها

هي معركة وجود

قوة الحق لا حق القوة

لذلك تبقى حية

مرتزقةُ الأفكار

عادة الأحرار

ناهبو الثورات

عدمٌ لا عرب

الشهادةَ قلت؟

لذا أقدّسها

إيران؛ ثورةٌ قوامها الحق

هكذا قال لي

أحدث التعليقات

أبورعد الاعنابي على «محفوظ عجب».. وجوه تتكرر!

عبدالغني الولي على الغذاء والدواء أساسيات تتعرض للإهمال والتدمير

فاروق ردمان على عن الجدل الدائر حول تغيير مقررات التعليم!

انور حسين احمد الخزان على فضول تعزي

الخطاط الحمران بوح اليراع على قضية شرف ثوري لا شرف حجر

جبرشداد على الحسين منا ونحن منه

jbr.sh على كل زمان عاشوراء وكل أرض كربلاء

إبراهيم على هروب «إسرائيل» من الفشل إلى الجحيم

يحيى يحيى محمد الحملي على فجوة خطيرة في ثقافة الشباب العربي

جلال سعيد صدام الجهلاني على تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)

وإذن.. ما المطلوب؟

- مجاهد الصريمي الثلاثاء , 18 نـوفـمـبـر , 2025 الساعة 12:08:10 AM

- 0 تعليقات

مجاهد الصريمي / لا ميديا -

مخطئٌ مَن اعتبر العلمنة مجرد نظام سياسي يفصل الدين عن الدولة، فهذا فهم سطحي، بل مغالطة مكشوفة! ولكي نتغلب على كل هذه المغالطات، ونخرج من نطاق الفهم القاصر؛ علينا النظر إليها كحالةٍ وجودية، كتحوّلٍ عميق في وعي الإنسان بالعالم ونظرته إلى نفسه وإلى الحقيقة.

نعم، العلمنة ليست مجرد فصلٍ بين المجال الديني والدنيوي، بل هي قطعٌ للصلة بين الظاهر والباطن، بين المادة والروح، بين العالم والمعنى.

لقد كان الإنسان القديم يرى العالم ممتلئاً بالمعنى، مغموراً بالنور الإلهي، وكان كل شيءٍ في الكون رمزاً ودليلاً له وجهٌ ظاهر ووجهٌ خفي. الأشجار كانت تمتد بين الأرض والسماء، جذرها في التراب وفرعها يحتضن السحب في الفضاء، وكذلك الشمس لم تكن مجرد كرةٍ نارية، بل كانت رمزاً للنور والفيض الإلهي، بل حتى الحروف والكلمات كانت تملك أسراراً وطاقاتٍ خفية.

ثم جاءت الحداثة بعقلانيتها فنزعت عن الأشياء روحها، وجعلت الكونَ مجرد مادة، والوجود مجرد ميكانيكا. أصبحت الشمس مجرد كتلةٍ من الغازات، وأصبحت الحياة ظاهرةً كيميائية، وأصبح الإنسان مجرد تطورٍ بيولوجي بلا مقصد. وهكذا، تم تجريد العالم من حضوره القدسي، ونفيُ الغيب من قلب الحضور.

إذا كان سقوط آدم من الجنة هو بداية انفتاح وعيه على الكثرة، وعلى الثنائياتِ بين الخير والشر، بين الجسد والروح، بين المادة والمعنى، فإن العلمنةَ تمثل سقوطاً آخر؛ لكنه سقوطٌ من نوعٍ مختلف: سقوطٌ من الوعي بأن الوجود له بُعدٌ قدسيّ؛ سقوطٌ من الإحساس بأن كل شيءٍ له صلةٌ بالحقّ؛ سقوطٌ من وحدة المعرفة إلى تجزئتها إلى علومٍ ماديةٍ بحتة.

وهكذا، أصبحت الحقيقة مقتصرةً على ما هو ماديّ، وصار ما لا يُقاس ولا يُحسب غير موجود. أصبح الإنسان محصوراً في عالم الحس، مقطوعاً عن الأصل، محبوساً في قفصٍ من الحديد، فاقداً للبوصلة التي تشير إلى النور.

العلمنة لم تكن مجرد مؤامرة ضد الدين، بل كانت استجابةً لانحرافٍ آخر، هو تحوّل الدين نفسه إلى أداةٍ للسلطة والقهر. حين أصبحت الكنيسة في أوروبا مؤسسةً دنيويةً تتاجر بالقداسة، وحين تحولت النصوص إلى قيود، والعلم إلى محرمات، جاء الردّ بإسقاط الدين من المجال العام، ليُترك الإنسان لمصيره وحده. لكن الحلّ لم يكن متوازناً. بدل أن يُطهَّر الدين من الانحرافات، تم التخلي عنه بالكامل. وبدل أن يُعاد فهم المقدّس، تم إلغاؤه من الوجود.

وهكذا، أصبح الإنسان أكثر حريةً في الظاهر؛ لكنه أكثر اغتراباً في العمق؛ إذ وجد نفسه وحيداً في كونٍ بلا معنى.

العلمنة جعلت الإنسان حرّاً لكنه تائه، قويّاً في المادة لكنه ضعيفٌ في الروح. وما دامت القضية بهذه السوداوية؛ فما الحل؟

الحلّ ليس في العودة إلى الظلام باسم الدين، ولا في رفض العقل باسم الروح، بل في استعادة التوازنِ، في رؤية الحقيقة من جديد كوحدةٍ تجمع بين العقل والقلب، بين العلم والقداسة، بين المادة والروح. فالعالم ليس جماداً، بل هو مسرحٌ للتجلّي الإلهي. والإنسان ليس مجرد جسدٍ بيولوجي، بل هو كائنٌ يحمل في داخله سرّ الخليفة. والمعرفة ليست فقط حساباتٍ وتجارب، بل هي شهودٌ واتصالٌ بالحقيقة. وإعادة القداسة إلى العالم لا تعني إنكار العلم، بل إعادة العلم إلى سياقه الأوسع، حيث يكون أداةً لكشف الحقيقة، لا لحجبها.

وهنا نصلُ إلى النتيجةِ الجوهريّة، وهي أنَّ أيَّ كيانٍ لا يَملِكُ منظومتَهُ المرجعيةَ المستقلةَ ثقافياً، معرفياً، اقتصادياً، فهو تابعٌ لمنظومةِ غيرِه، شاء أم أبى. وهذا قانونٌ تاريخيٌّ لا يستثني أحداً.

دعك من حماسة الخطباء، وانعزالية المتلطين خلف المظاهر الدينية لإخفاء عجزهم؛ ففي الواقع، نحن نعيش في عالمٍ تُحدَّد فيه الخريطةُ الجيوسياسية لا فقط بالجغرافيا أو الموارد، بل بمن يَملِكُ القدرةَ على تحديدِ المعنى، وتوزيعِ الحاجات، وضبطِ التطلّعات. ولهذا سالت الدماءُ، وسقطت الدولُ، ونُسِفَت الهويّات، من أجلِ تثبيتِ مركزٍ وخلقِ هوامشَ دائمةٍ. وإذن، فما هو المطلوب اليوم؟

إنَّ المطلوبَ ليس العُزلة، ولا الذوبان، بل إعادةُ تعريفِ علاقتِنا بالعالم، من موقعِ الفاعلِ لا المفعولِ به، عبر مشروعٍ إنسانيٍّ حضاريّ، يرفُض أن يُختَزلَ الإنسانُ في مجردِ مستهلكٍ عابرٍ، ضمنَ سوقٍ لا يرى إلا الكمَّ والربح.

.jpg)

المصدر مجاهد الصريمي

زيارة جميع مقالات: مجاهد الصريمي